星期三,去爬山。

今天我們到太平的三汀山去走咬人狗坑步道。

孩子們一到山腳,就開始絮絮叨叨的說著各式的話,有的孩子表示自己體力很好,可以爬很多山,有的孩子一開始就心不甘情不願的說『最討厭爬山了!』,有的孩子根本不在意自己要不要爬山,忙著收集自己喜愛的各式竹子。

從公車站牌下車的地方,還要走一段路才會到登山口。

我們一邊踢著滾燙的柏油路,一邊揮汗前進。

一轉彎,來到登山口,第一段路馬上遭遇一個極陡的陡坡。

一些孩子邊傻了眼的看著,一邊衝上去了。

其餘的孩子們有的賴在下方,說著好累不想走,有的孩子發明了倒退走,說著『這樣走比較輕鬆耶!』

當然有人早早的就找到了竹子或樹枝做為拐杖,大家說說鬧鬧,很快的通過了這個陡坡。

陡坡一過,往第二步道前進後,就可以俯瞰大潭了。

『好想玩水喔!』孩子說。

『對阿!夏天就該一直待在海邊!!我們去海邊好了!!』

在爬山的過程中,一直很忙,體力好的孩子們衝勁十足,領頭的大人需要拼命狂走,比較不常做這種長期運動的孩子一邊走總要一邊拉著大人,或者喊著『等我一下!!』,要前面的大人停下來等待,牽著手陪走。

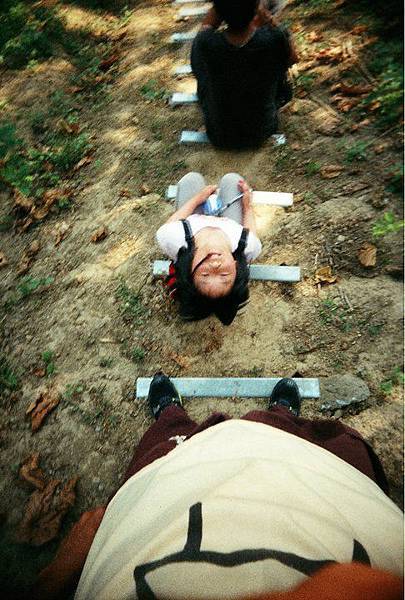

導致照片都照了很少。

繞過幾個步道,經過幾個涼亭,大部分的孩子都不太需要休息,除了在後面慢慢走的孩子,都不停的往前。

接著來到大挑戰430階梯,到了的孩子們坐在階梯上,大聲的呼喊還沒到的孩子,為他們加油。

等到大家到齊後,我們開始往這些綿延不絕的階梯上爬,孩子們臉紅通通的往上走,個個都是不服輸的神情,挑戰著自己。

爬山,意志力的影響往往大於體力。

於是聽著自己有如擂鼓般的重重心跳,持續往前。

爬完430,很快的來到一個標有路線的大地圖,此時已經離山頂不遠了。

『你們要攻頂,還是玩一玩就下山?』我問孩子。

『當然是攻頂!!』孩子們異口同聲的表示要攻頂,我們就繼續往前走。

走到一個路邊有椅子的地方,幾個孩子忍不住坐下來。

『我沒有水了!』到這裡,孩子已經將水喝得差不多了,幾個孩子的水壺已經見底。

拿出特地背上山的水分給孩子『好消息是,只要爬完眼前的階梯,就到山頂了!!』

話沒說完,幾個孩子已經往上跑去。

又是一段連續的階梯,爬階梯其實對孩子比較困難,因為階梯是按照大人的身高來設計的,對小孩來說,需要跨得很高,才能往上。

孩子們有時停下喘息,有的持續往上,我們在階梯中向上提升。

每踏上一步,就離頂端近了一些,聽不太見聲音,只有沉重的呼吸喘息。

偶爾我大叫『看後面!!』

孩子們默默的轉頭看了一眼我們上山的山腳,已經化為山光水色中的一個小點,又轉頭咬牙前進。

最後,大家都攻了頂,連最後面的人也相隔不到十幾分鐘,非常強悍的追上。

沒有攻頂照,因為擁有相機的主人都太累了。

孩子們居然還玩起單槓盪上盪下。

吃過點心,我們馬上宣布下山,因為這時已經三點四十分了。

『沒有要走原路喔!』我們告知孩子。

孩子們迅速移動,下山時,一個男孩跌了一跤,育瑄留下來幫他擦藥。

我往前走,接到一個走得較慢的男孩『芷芳~』男孩大聲呼喚我,並且拉住我的背包。

我們一起往下走,一個女孩覺得我們走得太慢,超越我們之後迅速的往前奔去。

幾個轉彎,連女孩的背包都看不見了,此時遇見了下山的叉路。

咬人狗坑步道共有五個,各個都能通到山下,最後只有一個出口。

我叫喚已經位於下方的文躍,問『XX有在你那嘛?』(剛剛走在我前方的女孩)

『沒有,那有看到XX嘛?』(另一個男孩)

男孩跟在文躍一群人的最後面,雖然看見文躍一行人走了第一步道下去,還是在原地逗留了一陣。

我問在路邊做運動的阿姨,有沒有看見兩個孩子,阿姨說看到一個男孩一個女孩,在前面樹下玩一玩,就東跑西跑的又往上跑了。

『我有問他們是跟誰來的阿,他們也不太清楚,叫他們也不太理,就跑掉了。』

(孩子都回答不太出來是跟誰來這件事情,應該需要再和孩子討論一次)

於是我連忙往回找,剛好遇見和受傷男孩一路下山的育瑄。

『沒有,我也沒看到他們。』育瑄說。

這時候就著急了,於是我們撥出三個大人分開來,各走不同的路線下山找孩子。

已經下了一半的孩子們,先聚在一起討論關於在山上走失的事情,接著跟著大喊兩名孩子的名字。

『有沒有人知道他們今天穿什麼顏色的衣服?』文躍先是這樣問著孩子們。

想不到孩子們的回答出乎意料。

『XX是誰?』原來,一些孩子根本不認識別人,我們一群人出來,少了幾個,彼此之間也不會發覺。

有的孩子依然撥著竹子,玩著樹枝,對於有孩子走失的這件事感到事不關己。

有的孩子則是大聲呼喚兩個孩子的名字,並且幫忙想著辦法。

一路問著山友,有沒有見到兩個孩子,又跑了一遍山,依然沒有找到。

大人會合後,我們決定先下山。

下山之後,我向山下的卡拉OK民家借了摩托車,又再度騎上山,這時遇到一個迎面而來的山友。

『有人說,在卡拉OK附近見到兩個小孩,叫我趕快下來告訴你們!』原來山友們都熱心的奔相走告,留意我們正在尋找小孩。

於是,我往外面騎,騎到7-11外面,遠遠就看到7-11門口蹲著兩個孩子。

差點感動得哭出來,終於找到你們了。

騎向孩子,孩子怯生生的站起來,臉上有種做錯事的表情,還有鬆一口氣終於見到大人的感覺,很複雜的也說不出話。

『終於見到你們了。你們怎麼那麼厲害,迷了路還會自己走到這裡等我們。』我說。

『就隨便亂走亂走,往下走,就走到了阿。』

我告訴他們我們剛剛好擔心,大家忙著分頭找,找了好久。

『會不會很害怕?』我問。

孩子們不約而同的搖搖頭,但眼神依然有著一些驚慌。

『我才不怕呢!』

『我有說要不要等一下大人,或是往回走。』女孩說。

和孩子們說了一會話,安撫了一下走失的情緒,我再回頭將摩托車騎回去還。

等公車的空檔,我們和孩子們開了個會議。

問問孩子們,有沒有人發現身邊的好朋友不見,知道有人不見時的心情是什麼?

沒有人發現身邊的朋友不見,『知道時有擔心一下。』,有幾個孩子在尋找的過程中,非常積極的參與和想辦法。

接著討論了那該怎麼辦才能減少走失這件事發生的機會。

『看緊身邊的朋友。』

『大家一起走就好了阿!』『可是大家速度不一樣耶,要怎麼辦?』『就走得慢的跑快一點跟上阿!』『是走得快的應該要慢慢走!』

『可以分開阿,走得快的跟一個大人走,走得慢的跟一個大人。』

幾個孩子紛紛提出意見,但也有孩子不願意參與討論。『XX你覺得可以怎麼樣防止走失?』『喔!我不知道阿!』

公車來了,我們移動上車,車上孩子嬉鬧似乎忘了今天發生的事情。

在討論的過程中,我們發現孩子之間的聯繫是非常微小的,就連平時要好的孩子或許都不會注意到朋友走失。

一般團體的戶外教學總是讓孩子排的齊齊的,緩緩的按照著口令與動作前進。

孩子不需要注意大家的動向,也不需要觀察環境,地圖,記得路口,這些事自然成為大人的責任。

然而,每個人在登山的路上,生理狀態不同,有的人講求帶有速度的攻頂,有的人喜歡四處觀察植物生態,緩緩的前行。

孩子能依照自己舒適的步調前進,或者出於自我意志『主動』的等待或陪伴,是我們的初衷。(意思是孩子如果想要陪伴走的比較慢的孩子慢慢走,應該是『主動』想要,而不是因為被我們『規定速度』才去做。)

這次爬山,儘管有安排領頭及押尾的大人,一路上帶著孩子在每個標示牌前看著地圖,找著我們在哪裡,走在哪條路上。

即使都出動了1:3的師生比,還是有孩子在中途走散了。

一方面我們也檢討是否聯繫不夠緊密,另一方面,也覺得孩子還在學習從遊戲中抽出精神,留意自己與環境的關係,就像是成人也會因為投入聊天而錯過路口一樣。

每次的突發事件,都是寶貴的,讓我們大人與孩子有重新討論,檢視彼此認知的學習經驗。

留言列表

留言列表